我院秦胜勇教授与朱文光教授研究组在二维范德华铁电材料α-In₂Se₃的本征点缺陷研究方面取得重要进展。团队结合扫描隧道显微镜(STM)与第一性原理计算,首次在原子尺度上精准识别出该材料中两种关键本征点缺陷——铟空位和铟反位缺陷,并揭示它们可诱导出独特的双极掺杂效应,为未来开发基于α-In₂Se₃的新型电子器件提供了关键理论与实验依据。相关研究成果以“Scanning Tunneling Microscopy Characterization of Intrinsic Point Defects and Their Local Density of States in α-In₂Se₃”为题,于10月29日在线发表在国际权威期刊《Nano Letters》上。

近年来,二维铁电材料因其在纳米尺度下仍能保持外电场可操控的铁电极性而受到广泛关注。其中,α-In₂Se₃作为罕见的室温二维铁电体,在非易失性存储器、光电探测器、铁电场效应晶体管等领域展现出广阔前景。然而,材料中难以避免的本征点缺陷对其电子行为具有决定性影响,长期以来因缺乏原子尺度实验证据,其缺陷类型与调控机制尚不明确。

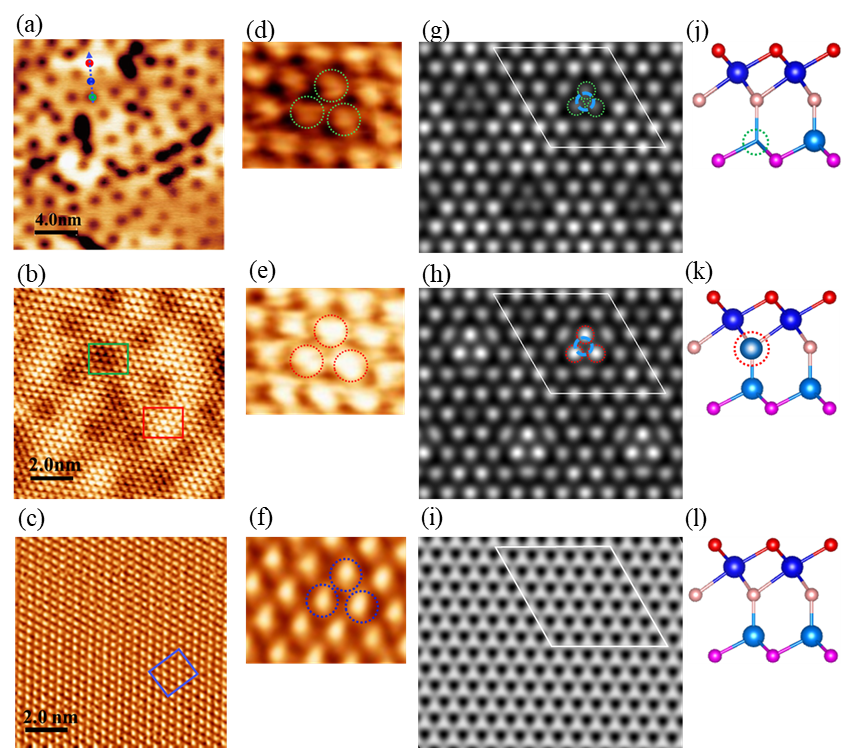

研究团队利用STM在液氮温度下对α-In₂Se₃样品进行原位解理与表征,成功获得原子级平整的表面。高分辨率STM图像显示,该材料表面存在两种典型的局域结构畸变:一类呈现为三角排列的暗凹陷,另一类为明亮凸起的岛状结构。尽管存在这些缺陷,表面仍保持完美的硒原子三角晶格长程有序,说明缺陷并未破坏晶体整体结构。为准确识别缺陷的原子构型,团队进一步利用第一性原理计算,模拟了多种可能空位、反位和间隙缺陷的构型。通过与实验的STM图像,最终确认暗凹陷对应于第二层铟原子空位,明亮凸起则来源于铟原子取代第二层硒原子的反位缺陷。在电子结构方面,扫描隧道谱(STS)测量表明,铟原子空位缺陷引起费米能级向下偏移约90 meV,显示出p型(空穴)掺杂特征;而硒原子反位缺陷则导致费米能级向上移动约120 meV,表现出n型(电子)掺杂行为。第一性原理计算的态密度结果与实验数据高度吻合,从理论上确认了这两种缺陷相反的掺杂特性。尤为重要的是,尽管α-In₂Se₃本身呈n型导电特性,这些本征缺陷却共同诱导出双极掺杂行为,使得在同一材料体系中实现电子与空穴的协同调控成为可能。

STM形貌图及相应的模拟STM图像

该研究首次在实验上揭示了α-In₂Se₃中以金属铟缺陷为主导的本征点缺陷构型,突破了传统过渡金属硫化物中硫族空位占主导的认知框架,深化了对二维铁电材料缺陷物理的理解。所发现的双极掺杂效应为今后在α-In₂Se₃中设计pn结、构建互补型逻辑电路及开发多功能光电器件提供了新的材料基础与调控思路。

中国科学技术大学研究生庞文慧、刘姿和李洁莹为论文共同第一作者,秦胜勇教授与朱文光教授为论文共同通讯作者。该研究得到了合肥国家实验室、国家自然科学基金委、中国科学院以及安徽省的资助。

文章链接:https://doi.org/10.1021/acs.nanolett.5c04136

欲浏览本网站最佳效果,

请使用Chrome、Edge及最新版本IE浏览器,

1920x1080分辨率访问.

本站自适应平板、手机等移动设备.

安徽省合肥市包河区金寨路96号

中国科学技术大学东区物理学院

邮政编码:

230026