红外观测是天文研究的重要手段。长久以来,我国红外天文研究发展受限于优良台址和探测器的缺乏。随着近年来我国天文研究领域的不断扩展,中国天文界拥有红外天文观测能力的愿望也更加迫切。近期我国多项大型光学红外天文观测设备项目获得天文界支持,包括正在推进的12米光学/红外望远镜LOT(Large Optical/Infrared Telescope),南极2.5米光学/红外望远镜KDUST (Kunlun Dark universe Survey Telescope),南京大学2.5米日夜兼用望远镜和北京大学6米光学/红外望远镜等,红外观测设备都是主要备选终端。为了保证这些大型设备建设成功后,顺利高效地开展红外观测仪器的研制和红外天文的观测研究,必须对相关候选站址进行红外天光背景的测量。在红外波段的天光背景辐射强度很大程度上限制着红外望远镜及其他观测设备的一些重要性能,如巡天深度、能够观测的极限星等、天文成像系统曝光时间等。当地近红外背景辐射平均强度和变化参数等是评估一个候选台址是否适合建设相应设备的重要参考依据。因此需要对国内主要观测台站如西藏阿里,新疆慕士塔格,四川稻城以及南极昆仑站进行长期测量并获得相关测量数据。

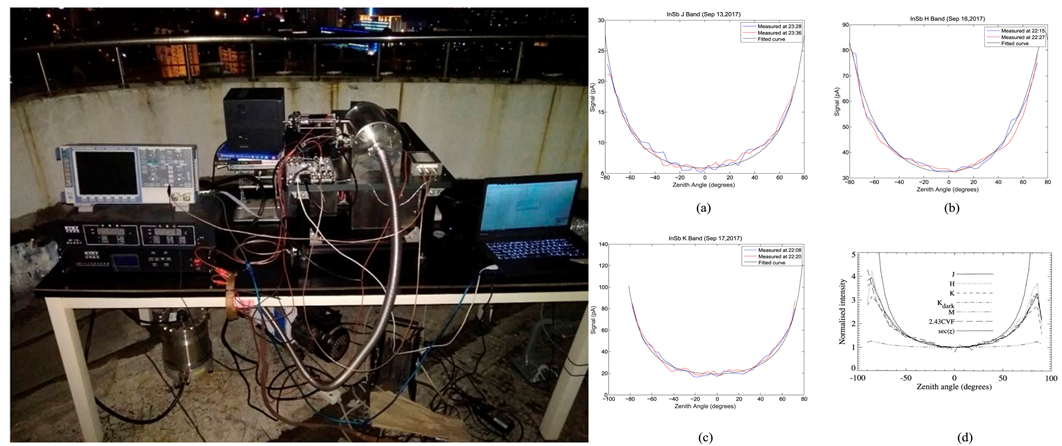

由我院近代物理系“核探测与核电子学国家重点实验室”王坚副教授带领的团队联合天文系朱青峰副教授,中国极地研究中心天文学研究室从2015年12月开始开展近红外天光背景测量仪的研制工作,根据不同红外探测器的特点,进行了多个版本的设计和测试,解决了微弱信号探测,高增益灵敏放大,暗流及背景噪声抑制等关键技术,首先在2016年完成为基于InSb探测器完成了J,H,K波段的近红外天光背景测量仪,并完成了实验室楼顶测试。相关成果发表在国际著名的仪器杂志Review of Scientific Instruments上。

图1.基于InSb的红外天光背景测量仪(左:实验室楼顶测试,右:测试结果)

由于InSb探测器需要深度制冷,带来了仪器的功耗和体积比较大,对于野外观测非常不利,根据InGaAs探测器在J,H,K波段上的探测优势,在2017年基于InGaAs探测器完成面向南极的近红外天光背景测量仪,并于2017年7月在西藏阿里观测站进行了试观测,获得首批阿里的近红外天光背景数据,数据显示夏季阿里在晴朗夜间的近红外天光背景强度微弱,同时验证了设备的稳定性和长期监测运行的能力,如图2所示。相关成果发表在在国际天文仪器的权威刊物JATIS(Journal of Astronomical Telescopes, Instruments, and Systems)上。

图2.西藏阿里观测站现场及JHKs观测结果(2017.8.16)

在此基础上在2018年针对南极极低温度、高海拔、低气压(昆仑站极夜情况下平均温度-60度,最低温度-86度,海拔4087米,气压为0.5个大气压)、电力困难等极端条件,对红外天光背景测量仪的光学,低噪声读出电子学,结构和电控,自动观测等进行了相应改进,并于2018年11月随“雪龙”号科考船前往南极,并于2019年1月23日在南极昆仑站安装成功并投入运行。

图3.南极昆仑站安装现场

本工作获得中国科学技术大学创新团队培育基金,重要方向培育基金,国家自然科学基金委的资助。

文章链接:

https://aip.scitation.org/doi/10.1063/1.5010819

(核探测与核电子学国家重点实验室,近代物理系,天文学系)