(1)百公里量级自由空间量子隐形传态与纠缠分发

中国科学技术大学物理学院潘建伟、彭承志、陈宇翱等人与中科院上海技术物理研究所王建宇、光电技术研究所黄永梅等组成的联合研究团队,在国际上首次成功实现了百公里量级的自由空间量子隐形传态和纠缠分发和Bell不等式检验,通过地基实验坚实地证明了实现基于卫星的全球量子通信网络的可行性。研究成果于2012年8月9日以封面标题的形式发表在Nature期刊上(Nature 488, 185 (2012))。

(2)Higgs-like粒子发现过程中探测器、数据重建及物理分析方面的重要贡献

2012年,欧洲大型强子对撞机(LHC)和ATLAS探测器运行良好,ATLAS国际合作组获得了23 fb-1质心能量为8TeV的质子-质子新对撞数据,取得了大量结果。其中2012年7月4日发布的“Higgs-like”粒子的发现举世瞩目。由中国科学技术大学物理学院赵政国、刘衍文、彭海平、朱莹春等组成的ATLAS中国科大组在探测器运行、探测器刻度与性能研究、触发效率测量与优化、数据重建与质量检查等方面做出了重要的贡献,直接参与了Higgs-like粒子相关的gamma-gamma,WW,ZZ道的分析工作。2012年度,中国科大组成员作为主要作者完成22篇相关论文。

(3)量子惠勒延迟选择实验的实现

中国科学技术大学物理学院中科院量子信息重点实验室李传锋研究组首次实现了量子惠勒延迟选择实验,制备出了粒子和波的叠加状态。此项研究工作拓展和加深了人们对玻尔互补原理的理解,揭示了互补原理和叠加原理间的深层次关系,也使得人们对“光是什么”这个萦绕千年的问题有了更进一步的理解。研究成果作为封面文章发表在9月份的Nature Photonics期刊上(Nature Photonics 6(9), 600-604 (2012))。

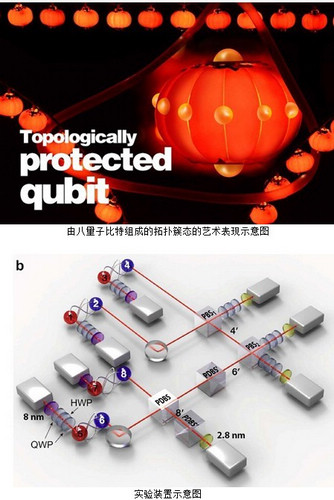

(4)可扩展容错性量子计算的重大突破

中国科学技术大学物理学院潘建伟、陈宇翱、刘乃乐等组成的研究小组与澳大利亚和加拿大的研究人员合作,将拓扑量子计算和量子纠错理论结合在一起,利用具有拓扑性质的八光子簇态,在世界上首次成功实现了拓扑量子纠错。该项研究成果以长文(Article)的形式发表在2012年2月23日出版的纪念“计算机之父”图灵诞辰100周年的Nature杂志上。这是量子信息领域以中国为第一单位发表在Nature杂志上的首篇长文(Nature 482(7386), 489-494 (2012))。

(5)八光子薛定谔猫态实现,再次刷新光子纠缠世界纪录

中国科学技术大学物理学院潘建伟、陈宇翱、陆朝阳等在国际上首次成功实现八光子薛定谔猫态,打破了之前由该研究组保持了多年的六光子纪录,再次刷新了光子纠缠态制备的世界记录。这个工作于2012年2月12日发表在Nature Photonics杂志上(Nature Photonics 6(4), 225-228 (2012))。

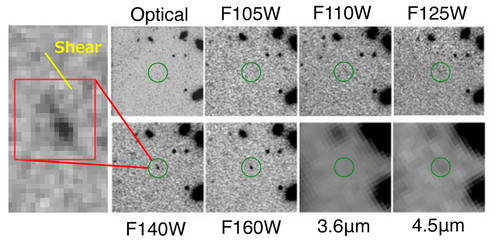

(6)参与发现大爆炸后5亿年的遥远年轻星系

中国科学技术大学物理学院舒新文博士作为主要研究人员参与的国际联合团队, 利用世界上最强大的两台空间望远镜:哈勃空间望远镜和斯皮策红外空间望远镜,并借助于宇宙强引力透镜的放大效应,发现了红移为9.6(大爆炸后约5亿年,约为现在宇宙年龄的3.6%)的宇宙早期星系(MACS149-JD),并精确限定了星系的年龄(诞生于大爆炸后约2亿年)。这一发现对理解星系的起源,宇宙再电离物理,以及宇宙“黑暗时期”如何结束等问题有重要意义。研究结果发表在2012年9月20日出版的Nature杂志上,舒新文博士是这篇文章的主要作者之一(Nature 489(7416), 489-494 (2012))。

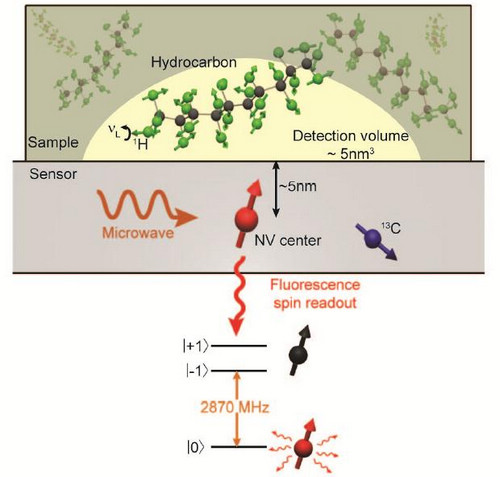

(7)利用氮-空穴单自旋作为磁探针实现微观核磁共振

自旋磁共振技术能够用来准确、快速和无破坏性地获取物质的组成和结构上的信息,是当代科学中最为重要的物质探索技术之一。当前的自旋磁共振谱仪基于系综探测原理,它的测试对象是含有百亿个以上相同自旋的系综样品。实现微观磁共振,甚至单自旋磁共振是这一方向发展的重要科学目标。中国科学技术大学物理学院杜江峰团队与德国斯图加特大学研究人员合作,选取了基于掺杂金刚石中氮-空穴(NV)对的固态单自旋作为探针,将微观自旋体系产生的弱磁信号转为相干态的相位,从而实现了高灵敏度的信号检测。最终用近表面的NV探针成功实验实现了灵敏度相当于100个极化的氢核自旋样品的检测。相关研究结果将在Science上发表。

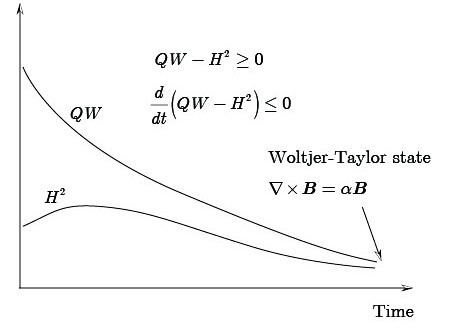

(8)磁约束等离子体演化新理论

中国科学技术大学物理学院秦宏教授等提出了一个磁约束等离子体演化的新理论,并发表在Physical Review Letters期刊上 (PRL 109, 235001, 2012)。这个理论抛弃了不符合实验观测和数值模拟结果的泰勒猜想,采用了一种非变分的理论方法,预言磁约束等离子体通过一般的任意尺度的演化过程都会趋向于沃杰-泰勒态,使得磁流体的驰豫过程理论得以完备。这一新理论的提出对于我们了解天体等离子体的演化以及实现聚变能源都有重要的意义。中国科学技术大学在国家磁约束聚变能源专项的支持下正在设计建造的科大反场箍缩(KTX)装置,其科学目标之一就是从实验上进一步检验磁约束等离子体演化理论。

(9)CuO高临界温度机制的第一性原理模拟

多铁性材料中丰富而新颖的物理效应一方面吸引人们探索它们的物理本质规律,另一方面它们都对应着极其重要的实际应用。然而尽管近年来多铁性材料的研究取得了较大进展,目前仍有诸多困难问题没有解决。首当其冲是绝大部分多铁性材料的临界温度都远低于室温,无法实用化。中国科学技术大学物理学院何力新教授研究组通过第一性原理方法结合蒙特卡罗模拟澄清了CuO高临界温度的机制,对寻找其它的高温多铁性材料具有指导意义。相关文章发表在Physical Review Letters期刊上 (PRL 108, 187205, 2012)。

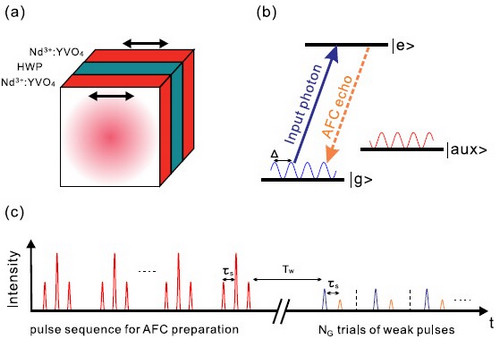

(10)光子偏振量子比特的固态量子存储器的实验实现

中国科学技术大学物理学院中科院量子信息重点实验室李传锋研究组,在固态系统中实现了目前世界上最高保真度的量子存储器,保真度高达 99.9%。研究成果发表在Physical Review Letters期刊上 (PRL 108, 190505, 2012),并被美国物理学会网站Physics Synopsis栏目作为亮点报道。该研究首次实现了光子偏振态的固态量子存储,对进一步提高量子通信网络、分布式量子计算网络等元件的小型化和集成化具有重要意义。同时,超高保真度量子存储可应用于容错量子计算等具有苛刻要求的研究领域。