物理学院2013年度十大科研进展

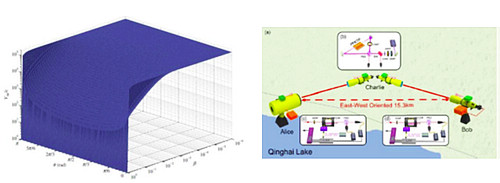

(1)中科院量子科学卫星先导专项 成功完成星地量子通信地基验证试验

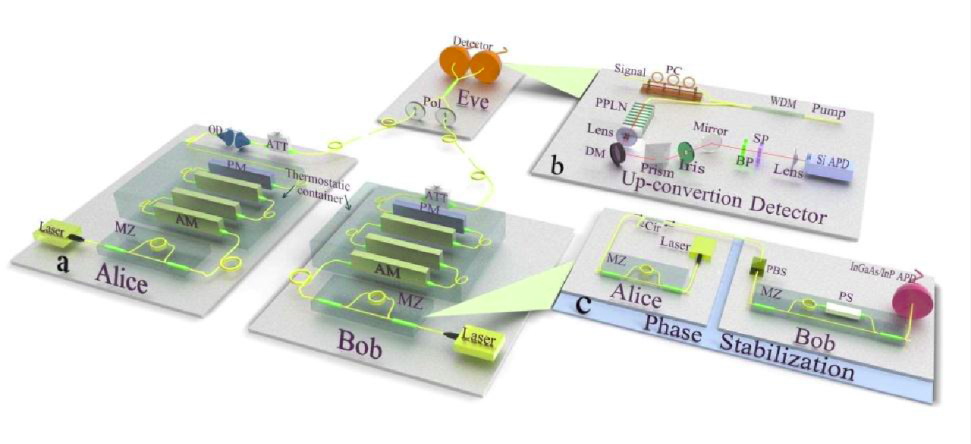

我院潘建伟院士及其同事彭承志等,与中科院上海技术物理研究所、光电技术研究所等组成的中科院协同创新团队,在国际上首次成功实现了星地量子密钥分发的全方位的地面验证,为未来实现基于星地量子通信的全球化量子网络奠定了坚实的技术基础。该研究成果于5月1日以长文形式发表在国际权威学术期刊《自然·光子学》杂志上(Nature Photonics 7, 387–393 (2013))。这是中科院量子科技先导专项继去年实验实现拓扑量子纠错和百公里自由空间量子态隐形传输与纠缠分发后取得的又一阶段性重要突破,同时也是量子信息与量子科技前沿协同创新中心的最新重要成果。

J.–Y.Wang,B.Yang,S.–K.Liao,L.Zhang,Q.Shen X.–F.Hu,J.–C.Wu,S.–J.Yang,Y.–L.Tang,B.Zhong,H.Liang,W.–Y.Liu,Y.–H.Hu, Y.–M.Huang,J.–G.Ren,G.–S.Pan,J.Yin,J.–J.Jia,K.Chen,C.–Z.Peng,and J.–W.Pan

Nature Photonics7,387-393,MAY 2013

DOI: 10.1038/NPHOTON.2013.89

(2)首次实现光子轨道角动量的量子存储

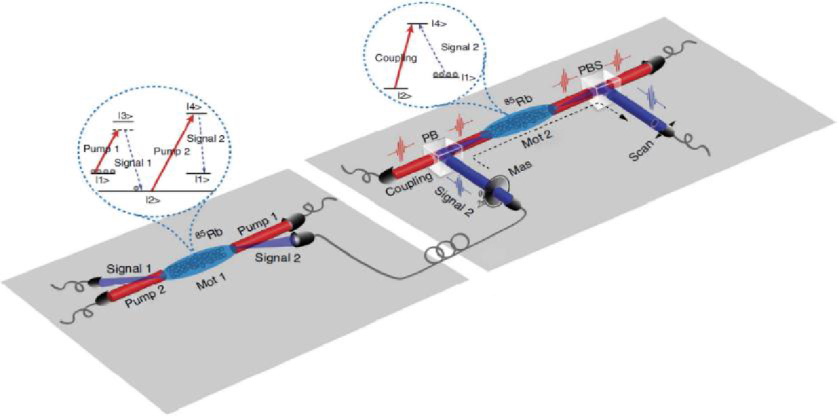

中科院量子信息重点实验室史保森教授研究小组在国际上首次实现了携带轨道角动量、具有空间结构的单光子脉冲在冷原子系综中的存储与释放,证明了建立高维量子存储单元的可行性,迈出了基于高维量子中继器实现远距离大信息量量子信息传输的关键一步。该小组通过两个磁光阱制备了两个冷原子团,利用其中一个冷原子团通过非线性过程制备标记单光子,并通过螺旋相位片使该光子携带一定的轨道角动量,具有特殊的空间结构。而后利用电磁诱导透明效应将其存储于另一个作为存储介质的冷原子团中。实验结果清楚地证明了单光子携带的轨道角动量可以高保真地被存储。同时该小组借助于精心设计的Sagnac干涉仪,通过量子层析技术和干涉技术成功地证明了单光子轨道角动量的叠加性也可以在存储过程中很好地保持。而态的叠加特性是量子信息之所以不同于经典信息的根本之处。这项研究成果发表在《自然·通讯》上。

Dong-Sheng Ding, Zhi-Yuan Zhou, Bao-Sen Shi, and Guang-Can Guo

Nature Communications 4, Article number: 2527(2013)

DOI:10.1038/ncomms3527

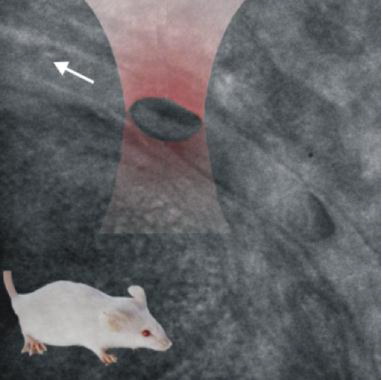

(3)光镊技术应用于动物体内研究取得新进展

光学与光学工程系李银妹教授课题组与上海交通大学合作,利用多年发展的光镊技术,首次对活体动物内的细胞实现光学捕获。研究表明,光镊可以直接深入到活体内,对细胞进行有效操控。该成果直接深入到动物活体内对细胞进行实时观察,操控与测量,实施非接触式手术的实验取证,开拓了光镊技术研究活体动物新领域,为活体研究和临床诊断提供了一种全新的技术手段。研究中还提出了活体内皮牛顿力定量测量的方法。同日,Nature Communications网站以“Medical Research: Clearing blocked capillaries with light”为题对该研究工作进行报道。

Zhong, MC (Zhong, Min-Cheng); Wei, XB (Wei, Xun-Bin); Zhou, JH (Zhou, Jin-Hua); Wang, ZQ (Wang, Zi-Qiang); Li, YM (Li, Yin-Mei)

Nature Communications 4, 1768, FEB 23,2013

DOI: 10.1038/ncomms2786

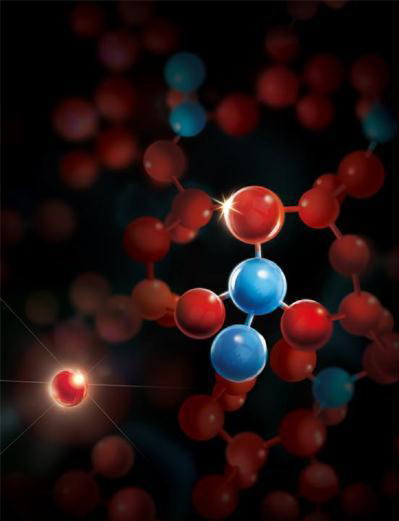

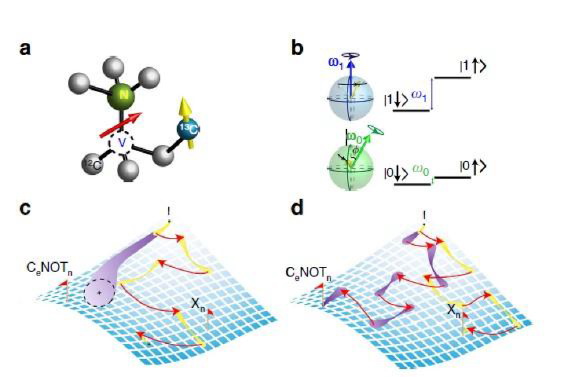

(4)使用NV探针实现单核自旋对探测

近代物理系杜江峰教授研究组用多种动力学解耦序列作用在NV上,成功探测到距离NV探针约1 纳米处的单13C-13C 对,并且通过实验数据分析刻画出两个核自旋的相互作用。从测得的相互作用,以原子尺度分辨率解析出自旋对的空间取向。这些结果证明动力学解耦作用NV上,是NMR实现单分子结构解析的切实可行的手段。研究成果发表在Nature Physics。

在微观环境下NV探针(发光原子)观测到金刚石中两个共键的C13原子的艺术化表现

Fazhan Shi, Xi Kong, Pengfei Wang, Fei Kong, Nan Zhao, Ren-Bao Liu,Jiangfeng Du

Nature Physics PUBLISHEDONLINE: 24 NOVEMBER 2013

DOI: 10.1038/NPHYS2814

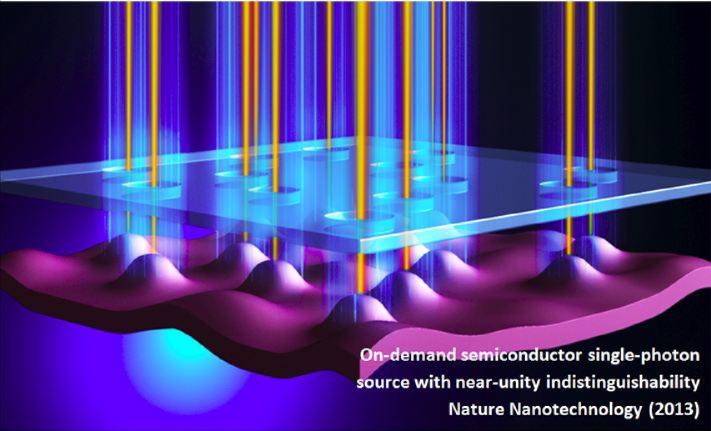

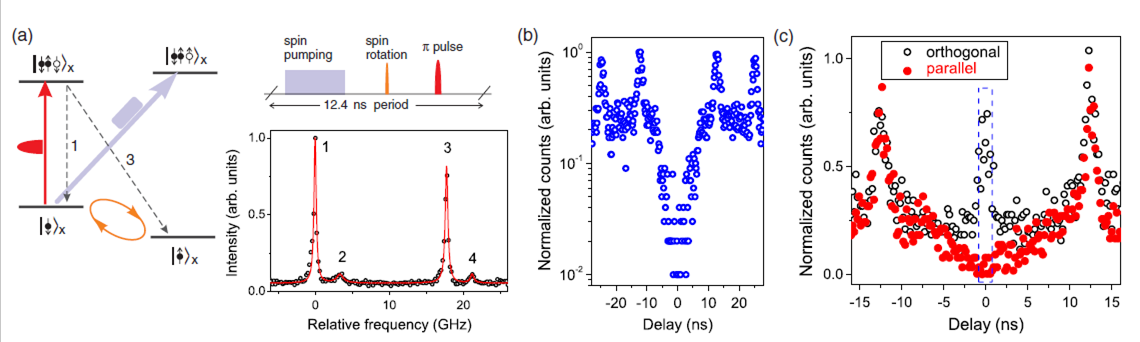

(5)中国科大实现世界最高品质的确定性量子点单光子源

我院潘建伟院士、陆朝阳教授等在国际上首次发展了一套新颖的量子点脉冲共振光学激发、多重滤波技术,显著消除了消相干效应,解决了单光子源的确定性和高品质这两个基本问题。实验产生的单光子源信噪比超过300:1,二阶关联函数小于1.5%,光子全同性优于97%的,这些技术指标使得中国在这一领域的研究跻身世界前列,为可扩展光学量子计算和基于自旋的固态量子网络的实现奠定了基础。2月4日,该工作以长文的形式发表在《自然》杂志的子刊《自然•纳米技术》上。这是我国在量子点光学量子调控领域发表在《自然》系列期刊上第一篇论文。

Y. –M. He, Y. He, Y. –J. Wei, D. Wu, M. Atatüre, C. Schneider, *S. Höfling, M. Kamp, *C. –Y. Lu and J. –W. Pan

Nature Nanotechnology8, 213-217,MARCH 2013

DOI: 10.1038/NNANO.2012.262

(6)预言存在一种新奇配对超流相

中科院量子信息重点实验室邹旭波教授与易为教授分别同他们的合作者在理论上预言并刻画了一种同时具有非零配对质心动量及非平庸拓扑性质的新奇配对超流相。两项研究成果分别在线发表于同一期《自然·通讯》上。

邹旭波教授研究组与美国德克萨斯大学达拉斯分校和香港中文大学协作,致力于研究冷原子气体中超导态的拓扑相变。他们的研究发现:通过在超冷费米原子体系中同时引入自旋轨道耦合效应和磁场,可以在较大观测范围内找到有限动量配对的超导态(PRA 87,031602)。通过研究自旋轨道耦合效应对Berry相位的影响,联合研究小组在理论计算中发现他们所找到这种有限动量配对的超导态具有拓扑性质,并找到了其可能存在的费米点,为在超冷原子气体中实验探测以准粒子形式存在的Majorana费米子提供了新方案。

易为教授研究组与中国人民大学协作,发现在二维费米气体中可以通过引入Rashba类型的自旋轨道耦合和等效磁场实现拓扑非平庸的FFLO态。在这一体系中,自旋轨道耦合会引起自旋混合,而等效磁场会引起拓扑性质的变化和手征对称性的破缺。这两者结合,会诱导出多种配对可能性的竞争。他们系统描绘了该系统的相图,证明了FFLO配对的稳定性,并刻画了不同FFLO态的拓扑性质。同时讨论了在超冷费米气体中制备和探测这一新奇拓扑超流相的方法。

·Topological Superfluids with Finite Momentum Pairing and Majorana Fermions

ChunleiQu, Zhen Zheng, Ming Gong, Yong Xu, Li Mao, XuboZou, GuangcanGuo, Chuanwei Zhang

Nature Communications 4, Article number: 2710 (2013)

DOI:10.1038/ncomms3710

·Topological Fulde-Ferrel-Larkin-Ovchinnikov states in Spin-orbit Coupled Fermi Gases

Wei Zhang, and Wei Yi

Nature Communications 4, Article number: 2711(2013)

DOI:10.1038/ncomms3711

·Unconventional Superfluid in a Two-Dimensional Fermi gas with Anisotropic Spin-Orbit Coupling and Zeeman fields

Fan Wu, Guang-Can Guo, Wei Zhang, and Wei Yi

Phys. Rev. Lett. 110, 110401 (2013)

DOI:10.1103/PhysRevLett.110.110401

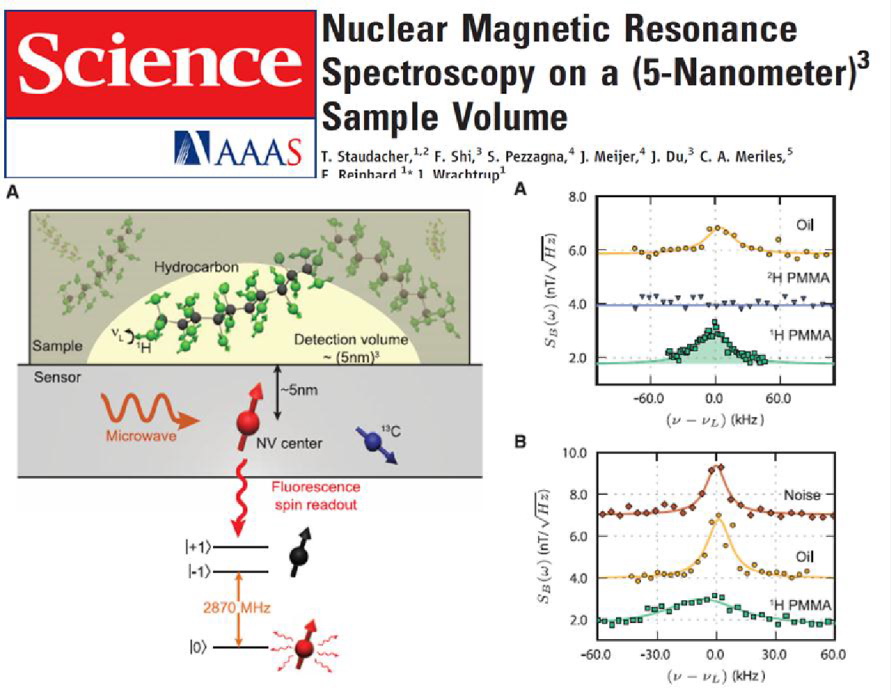

(7) 实现(5 nm)3尺度的微观核磁共振

近代物理系杜江峰教授研究组与德国斯图加特大学Wrachtrup组合作,选取了NV色心固态单自旋作为探针,代替传统的电探测方式,将微观自旋体系产生的弱磁信号转为相干态的相位,从而实现高灵敏度的信号检测。基于此原理,通过多次尝试及技术的改进,最终用近表面的NV探针成功实验实现了体积仅为(5nm)3中氢核自旋样品的检测,灵敏度相当于100个极化的氢核自旋。文章在《科学》发表后,很快得到包括《自然》、《物理世界》等国际学术媒体的关注和报道。《科学》杂志专文报道称之为“通向分子尺度磁共振成像的关键性进展”。

T. Staudacher, F. Shi, S. Pezzagna, J. Meijer, J. Du, C. A. Meriles, F. Reinhard, and J. Wrachtrup

SCIENCE339, 561 (2013)

DOI: 10.1126/science.1231675

(8) 半导体芯片单电子超快普适量子逻辑门研究获重要突破

中科院量子信息重点实验室郭国平教授半导体量子芯片研究组成功实现了半导体量子点单电子量子比特的制备并且演示了全电学控制的普适超快单比特逻辑门操作,相关研究成果发表在1月29日出版的《自然·通讯》上。

郭国平教授半导体量子芯片研究组从可大规模集成化半导体单电子晶体管的设计制备出发,在砷化镓铝异质结中制备了集成双路量子探测通道的栅型双量子点复合结构,并且通过调节加载在栅电极上电秒冲的高度和宽度,成功实现了世界上最快速的皮秒量级单比特超快普适电控量子逻辑门,比国际上公开报道的电控半导体逻辑门运算速度提高了近两个量级,使我们可以在量子相干时间内完成更多比特次的量子逻辑门操作,有利于实用化量子芯片所必需的多量子比特集成和运算。

Gang Cao,Hai-OuLi,TaoTu,LiWang,ChengZhou,MingXiao,Guang-Can Guo,Hong-Wen Jiang &Guo-Ping Guo

Nature Communications 4, Article number: 1401(2013)

DOI:10.1038/ncomms2412

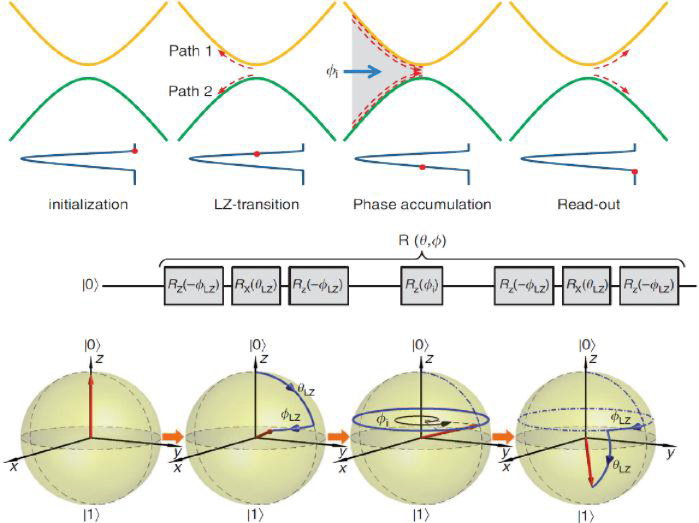

(9)基于动力学解耦技术实现抑制退相干的量子逻辑门

近代物理系杜江峰教授研究组将能够有效抑制退相干的动力学解耦技术与量子逻辑门相结合,给NV色心的电子自旋施加特定间隔的动力学解耦脉冲,在保护电子自旋相干性的同时,引导邻近的13C核自旋完成特定的演化,进而实现普适的量子逻辑门操作。他们理论设计并在实验上演示了受控非门,用该量子逻辑门实现了电子自旋和核自旋的最大纠缠态的制备,并进一步测试了该量子逻辑门的多次操作效果,发现它能将电子自旋相干时间延长30倍。研究成果发表在Nature Communications 4, 2254 (2013)。

Gang-Qin Liu, Hoi Chun Po, Jiangfeng Du, Ren-Bao Liu, and Xin-Yu Pan

Nature Communications 4, Article number: 2254 AUG 2013

DOI: 10.1038/ncomms3254

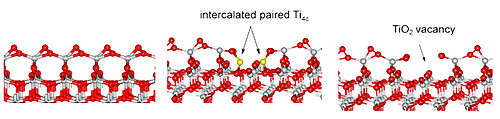

(10)二氧化钛001重构表面反应活性研究的重大进展

物理系赵瑾教授理论组与王兵教授、侯建国院士团队合作取得新进展,研究成果揭示了锐钛矿二氧化钛(TiO2)表面催化活性和微观反应机理。该成果以发表在2013年7月30日出版的《自然·通讯》杂志。

赵瑾教授采用第一性原理对锐钛矿TiO2(001)重构表面及各种缺陷结构进行了系统的计算和分析,基于王兵教授实验小组对锐钛矿TiO2(001)单晶薄膜的制备和表征,提出了氧化的表面结构模型,同时还给出了相应的点缺陷结构,完美地解释了实验现象,澄清了这一表面缺陷结构及化学活性位的长期争论。该研究结果表明,锐钛矿TiO2(001)重构表面表现为氧化的形式,氧化表面模型作为一种全新的锐钛矿(001)表面的模型,反应活性并不高,这一结果纠正了过去人们广泛认可的ADM结构模型;+3价态的缺陷位是该表面活性位点。这一发现为进一步设计和提高TiO2的催化活性及研究光化学反应提供了极有价值的信息,具有非常重要的科学意义。

Nature Communications 4, 3214,JUL 2013

DOI: 10.1038/ncomms3214

物理学院2013年度十大科研进展提名

(1)中科大—清华大学联合小组实现测量器件无关的量子密钥分发

由我院潘建伟院士及其同事张强、陈腾云与清华大学马雄峰等组成的联合研究小组,利用与美国斯坦福大学联合开发的高效低噪声上转换单光子探测器,在国际上首次实现了测量器件无关的量子密钥分发,成功解决了现实环境中单光子探测系统易被黑客攻击的安全隐患,大大提高了现实量子密钥分发系统的安全性。该研究成果发表在9月24日出版的国际权威物理学期刊《物理评论快报》上。

Y. Liu, T. –Y. Chen, L. –J. Wang, H. Liang, G.-L. Shentu, J. Wang, K. Cui, H. –L. Yin, N.-L. Liu, L. Li, X. Ma, J. S. Pelc, M. M. Fejer, C. –Z. Peng, Q. Zhang, and J. –W. Pan

Physical Review Letters 111,130502 ,7 SEPTEMBER 2013

DOI: 10.1103/PhysRevLett.111.130502

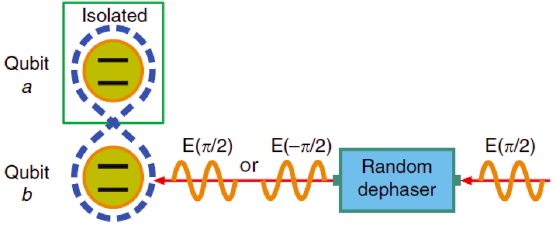

(2)观测到经典噪声中量子关联恢复现象

中科院量子信息重点实验室李传锋教授研究组在量子关联动力学演化的研究中取得重要进展。研究组与英国和意大利的合作者利用一个两粒子体系的简单模型,实验上观测到在没有系统环境反作用下经典噪声中量子关联的恢复现象。他们利用自发参量下转换过程制备高纯度的两光子贝尔对角态。利用其中一个光子的路径自由度模拟随机的经典场,通过不区分光子路径的测量方式实现特定的经典化过程。通过利用巴比涅补偿器精密调节不同路径上的相位,从而得到量子关联的时间演化特性。这项工作使得在无反作用的经典环境中对量子关联资源的调控成为可能,能够进一步简化量子关联恢复所需要的条件,并且为研究量子关联在经典环境中的恢复提供了一种新思路。

这项研究成果2013年11月29日在线发表在《自然·通讯》杂志上。

Jin-Shi Xu, Kai Sun, Chuan-Feng Li, Xiao-Ye Xu, Guang-Can Guo,

Nature Communications 4, Article number: 2851(2013)

DOI: 10.1038/ncomms3851

(3)多铁性材料及原型器件研究新进展

物理系李晓光教授研究组在多铁性新材料探索方面, 与中国科学院物理所合作,设计并合成出一种具有室温多铁性的Bi4.2K0.8Fe2O9+δ单晶纳米带新材料,该材料同构于高温超导体材料Bi2Sr2CaCu2O8+δ,具有不同于过去已知多铁性材料的结构特点。相关研究结果发表在《Scientific Reports》上。

在多铁性原型器件研发方面,李晓光教授研究组与美国宾州州立大学研究组、纳布拉斯卡大学研究组等合作,设计并制备了基于多铁性界面磁电耦合的La0.7Sr0.3MnO3/La0.5Ca0.5MnO3/BaTiO3/La0.7Sr0.3MnO3隧道结,通过改变BaTiO3势垒层的铁电极化方向,可以调控处于铁磁金属-反铁磁绝缘相界处的La0.5Ca0.5MnO3的空穴浓度,使其发生金属-绝缘体转变,从而显著调控铁电隧道结的隧穿参数,使得隧穿磁电阻效应提高近两个数量级。同时,该器件由于铁磁、铁电的共存而表现出四重阻态特征,能够极大地提高非易失的存储密度。该研究成果发表在《Nature Materials》杂志上。

Y. W. Yin, J. D. Burton, Y-M. Kim, A. Y. Borisevich, S. J. Pennycook,

Nature Materials 12, 397–402 (2013)

DOI:10.1038/nmat3564

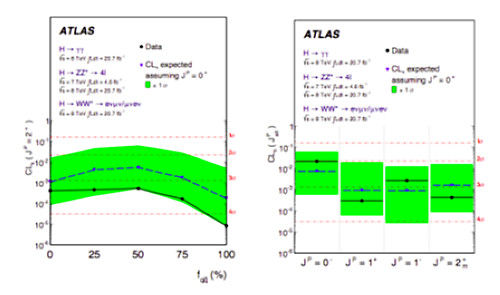

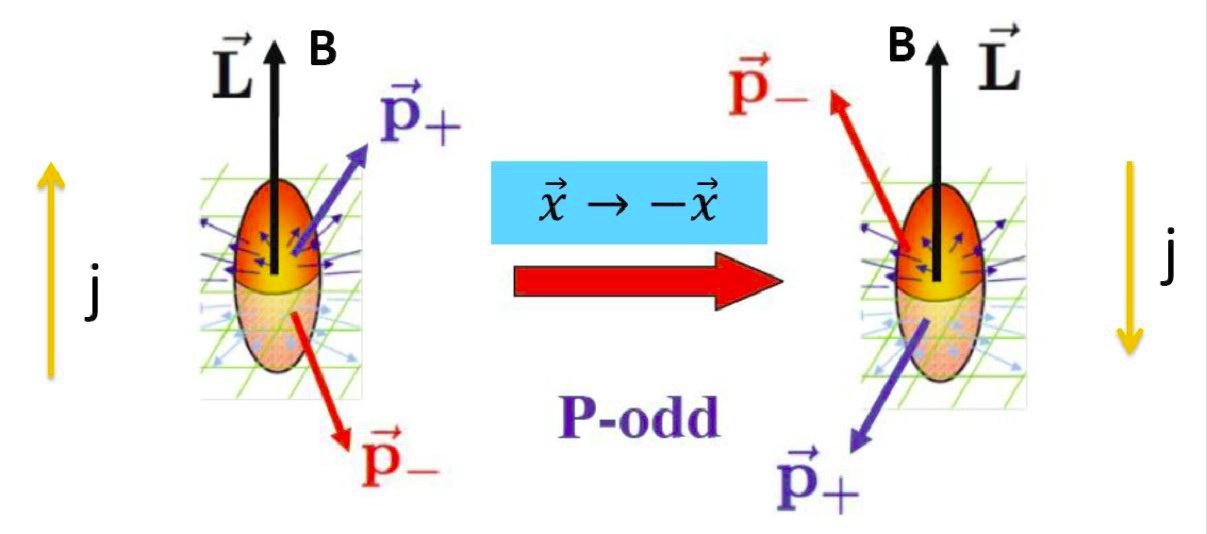

(4)ATLAS数据中的Higgs玻色子自旋为零的实验证据

近代物理系赵政国院士研究组利用ATLAS实验获得的质子-质子对撞数据研究Higgs粒子的自旋和宇称量子数。将双光子,W+W-(两轻子末态)和ZZ(四轻子末态)联合起来,自旋和宇称为0-,1+,1-,2+等假设都可以被统计显著地排除。双光子和W+W-末态用的是2012年全年采集的质心能量为8TeV的质子-质子对撞数据,积分亮度为20.7fb-1。ZZ衰变道还加上了2011年的4.6fb-1质心能量为7 TeV的质子-质子对撞数据。这项研究为2012年新发现的粒子的确为0+(与标准模型Higgs粒子性质吻合)提供了证据。其他的JP如0-; 1+; 1-; 2+被排除的置信度都在97.8%以上。这个结论不依赖于Higgs粒子与标准模型耦合强度的假设。自旋为2的假设排除置信度不依赖于产生过程胶子-胶子聚合与夸克-反夸克湮灭的比例。

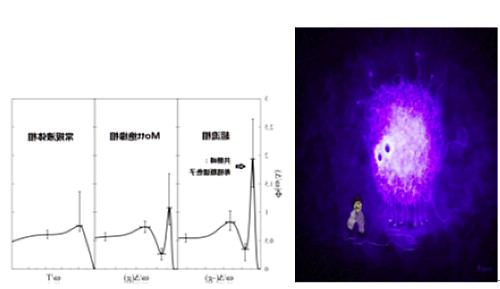

(5)凝聚态中的希格斯玻色子

近代物理系邓友金教授研究组和美国麻省大学Amherst分校的凝聚态研究组合作,对具有相对论性的二维超流体到Mott绝缘体量子临界点附近的希格斯玻色子的性质进行了研究。该研究工作采用蒙特卡洛方法对波色-哈伯德模型的填充数为一的量子临界点附近进行了大规模的模拟。通过比较序参量的普函数在不同方式趋近量子临界点时的行为,首次获得了超流体相、Mott绝缘体相以及常流体相的普适谱函数。反直觉的是,三者非常类似,特别是都存在一个显著的共振峰。虽然超流体相的共振峰可以解释为希格斯玻色子;然而对于其他两相,现有理论尚不能解释,该工作提出,一种可能的解释为介观尺度下的希格斯玻色子。相关工作已经发表在Physics Review Letters上。

Figure1 希格斯玻色子的共振信号 Figure2 行踪隐秘的希格

Kun Chen, Longxiang Liu, Youjin Deng, Lode Pollet, Nikolay Prokof'ev

Physical Review Letters110, 170403,26 APRIL 2013

DOI: 10.1103/PhysRevLett.110.170403

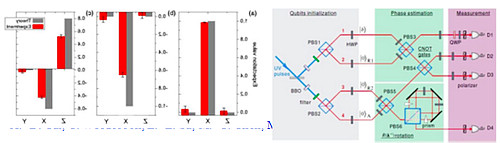

(6)首次实现线性方程组量子算法光学量子计算获得新进展

我院潘建伟院士领导的量子光学和量子信息团队的陆朝阳、刘乃乐研究小组,在国际上首次成功实现了用量子计算机求解线性方程组的实验。他们发展了世界领先的多光子纠缠操控技术,成功运行了求解一个2×2线性方程组的量子线路,首次从原理上证明了这一算法的可行性。该研究成果发表在6月7日出版的《物理评论快报》上。审稿人评价“实验工作新颖而且重要”、“这个算法是量子信息技术最有前途的应用之一”。《物理评论快报》把该论文选为重点推介论文,并且在美国物理学会的Physics网站专门撰文介绍。

X. -D. Cai, C. Weedbrook, Z. -E. Su, M. -C. Chen, Mile Gu, M. -J. Zhu, L. Li*, N. –L. Liu*, C. –Y. Lu*, and J. –W. Pan

Physical Review Letters110, 230501,7 JUNE 2013

DOI: 10.1103/PhysRevLett.110.230501

(7)无局域性漏洞的 “爱因斯坦—波多尔斯基—罗森超距作用”的速度下限测量

由我院潘建伟院士领导的自由空间量子通信团队的彭承志、张强研究小组,在国际上首次成功实现了无局域性漏洞的量子纠缠关联塌缩速度下限测量,结果表明在所有相对地球以千分之一光速或更低速度运行惯性参照系中,量子纠缠关联塌缩速度下限为光速的一万倍。该成果的取得一方面标志着我国在自由空间量子物理实验领域保持着国际领先地位,另一方面也为了未来基于量子科学实验卫星进行大尺度量子理论基础检验,以及探索如何融合量子理论与爱因斯坦广义相对论奠定了必要的技术基础。该研究成果发表在近日出版的《物理评论快报》(Phys. Rev. Lett. 110, 260407 (2013)

J. Yin, Y. Cao, H. –L. Yong, J. –G. Ren, H. Liang, S. –K. Liao, F. Zhou, C. Liu, Y. –P. Wu, G. –S. Pan, L. Li, N. –L. Liu, Q. Zhang, C. –Z. Peng, and J. –W. Pan

Physical Review Letters110, 260407,28 JUNE 2013

DOI: 10.1103/PhysRevLett.110.260407

(8)手征反常流体的量子输运理论取得重要进展

近代物理系王群教授研究组在手征反常流体的量子输运理论研究中自然导出手征磁效应、手征涡旋效应和局域夸克极化效应,受到中高能核物理界国内外学者的广泛关注。他领导的研究小组与合作者在此基础上再次取得重要进展,导出了协变手征动理学方程,这是一组新方程,该方程与凝聚态物理中的Berry位相有紧密联系。通过这组方程可以用蒙特卡洛等几率方法模拟重离子碰撞中量子反常流体演化,将成为数值模拟和唯象理论研究的工具。

Jiunn-Wei Chen, Shi Pu, Qun Wang, Xin-Nian Wang

Physical Review Letters110,262301(2013)

DOI:10.1103/PhysRevLett.110.262301

(9)利用白光源实现时间延迟的高精密测量

中科院量子信息重点实验室李传锋教授研究组与量子弱测量理论奠基人之一--以色列的Vaidman教授研究组合作,开发出新型的弱测量技术,首次利用廉价的商用发光二极管白光源实现时间延迟的高精密测量,精度达到阿秒量级。探测装置简单实用且性能稳定,不受消相干的影响,研究成果发表在7月19日的《物理评论快报》[Phys. Rev. Lett. 111, 033604 (2013)]上,本成果将为量子技术走向实用化打下坚实基础。实验发展出的虚部弱值测量技术既不同于传统的干涉测量法,更不同于利用量子光源的相位测量法,它利用了实参数空间的微小扰动会引起共轭空间巨大变化这一基本物理规律,通过虚部弱值的放大效应在共轭空间来测量实参数空间的微小物理效应。该方法成本低,应用前景广阔,将为量子技术走向实用化打下重要基础。

Xiao-Ye Xu, YaronKedem, Kai Sun, Lev Vaidman, Chuan-Feng Li, and Guang-Can Guo

Physical Review Letters111, 033604 (2013)

DOI:10.1103/PhysRevLett.111.033604

(10)量子点拉曼单光子源方面取得重要进展

我院潘建伟院士、陆朝阳教授等的工作验证了基于量子点的拉曼光源的高度全同性,并证明了两个分立量子点之间的拉曼光子双光子Hong-Ou-Mandel干涉。研究组与德国维尔兹堡大学合作,在4K液氦温度下,利用连续光激发模式证明了量子点单光子源的光谱,线宽,寿命的灵活可调节性,并证明了拉曼光子具有98%的高度不可分辨性;在脉冲激发模式下,单光子性优于99%,且双光子干涉对比度优于95%。而且该工作实现了两个分立的冷却仪中的量子点的拉曼光子干涉,创造了国际最高水平的87%的干涉对比度。该工作对于未来的基于半导体微腔的量子点绝热拉曼单光子和量子点之间的电子自旋纠缠具有重要意义。

Yu He , Yu-Ming He ,Y.-J. Wei, X. Jiang, M.-C. Chen, F.-L. Xiong, Y. Zhao, Christian Schneider,Martin Kamp, Sven Ho¨fling, Chao-Yang Lu, and Jian-Wei Pan

Physical Review Letters111, 237403,6 DECEMBER 2013

DOI: 10.1103/PhysRevLett.111.237403v