我院周经纬、荣星等人基于超导量子比特体系,提出一种可扩展的暗物质搜寻架构,并成功在多比特超导量子芯片上完成了原理性实验验证。该研究成果以“Scalable architecture for dark photon searches: Superconducting-qubit proof of principle”为题,10月29日发表在《物理评论快报》上。

现代天文学与宇宙学观测表明,暗物质约占宇宙总质量的25%。近年来,以轴子和暗光子为代表的超轻玻色子暗物质成为备受关注的暗物质候选者。理论预言超轻暗物质可能的质量范围约为1-100μeV,并且与普通物质之间仅存在极微弱的相互作用。国际上已开展一系列超轻暗物质搜寻的实验研究,但是仍面临测量范围与探测灵敏度难以兼顾的技术挑战:共振式探测器灵敏度高但探测带宽有限,非共振式探测器虽覆盖范围广却灵敏度不足。

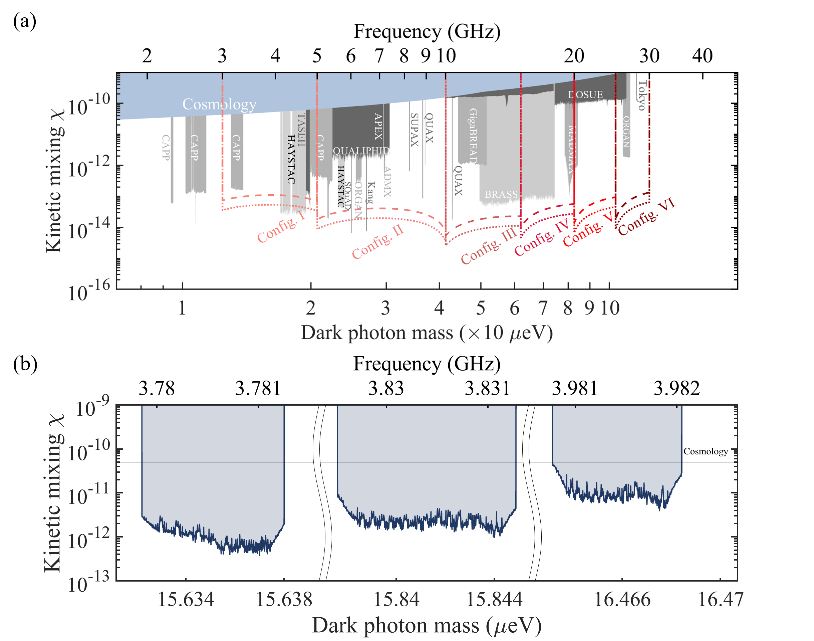

针对这一挑战,研究团队提出利用超导量子比特直接搜寻超轻暗物质的实验架构:利用微纳加工技术,在单个芯片上集成多个频率可调的超导量子比特,形成可扩展的暗物质搜寻架构。该架构可以实现对暗物质多能区同步开展高灵敏扫描探测(图a),从而有望解决测量范围与灵敏度难以兼顾的问题。研究团队设计制作了三比特超导量子芯片,可以同时对15.632-15.638、15.838-15.845及16.463-16.468µeV三个能区的暗光子进行搜寻,并给出了相应区间内最严格的暗光子-光子耦合界限,实验结果相较此前基于天文观测的界限提升了1–2个数量级(图b)。这项工作展示了超导量子比特在粒子物理领域的应用前景,为未来实现更宽质量区间、更高精度的暗物质探测提供了基础。

图:(a)可扩展的暗物质搜寻架构的预期界限;(b)原理性验证实验给出的界限。

博士研究生康润琪和硕士研究生胡庆沁为共同第一作者,周经纬高级工程师和荣星教授为共同通讯作者。姑苏实验室的蔡晓和于文龙博士参与了芯片的设计和加工。该研究工作得到了国家自然科学基金委、科技部等项目的支持。

论文链接:https://link.aps.org/doi/10.1103/9p1t-vc9j

(物理学院、科研部)

欲浏览本网站最佳效果,

请使用Chrome、Edge及最新版本IE浏览器,

1920x1080分辨率访问.

本站自适应平板、手机等移动设备.

安徽省合肥市包河区金寨路96号

中国科学技术大学东区物理学院

邮政编码:

230026